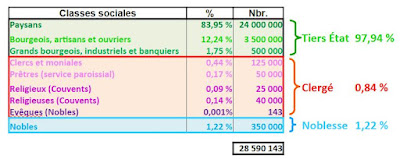

Le "camembert" des trois ordres.

| |

| (Camembert réalisé par Basset, qui ne fait pas que des estampes.) |

Le "camembert" ci-dessus vous donne une représentation proportionnelle des Français selon les différents corps sociaux auxquels ils appartenaient en 1789, où plutôt selon leurs ordres ou états comme on les appelaient à l’époque ; états dont les représentants furent réunis par le roi en mai 1789 pour réformer le pays lors des États généraux (ou pour valider les réformes projetées par Louis XVI, comme l’espérait celui-ci).

Vous remarquez l’étonnante disparité ! 98 % des Français appartenaient au Tiers État. Les 2 % restants regroupaient la noblesse et le clergé. A noter que lesdits 2 % ne payaient pas d’impôts...

|

| Représentation du Tiers État avant juillet 1789, portant sur son dos le clergé et la noblesse. |

La France, première puissance européenne par sa population.

Estimation de l'évolution de la population de la zone géographique de la France depuis le début de notre ère.

Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir :

|

| Évolution de la population sur la zone géographique de la France depuis le début de notre ère jusqu'en 1789. (Réalisé par Basset qui ne fait pas que des estampes) |

Zone géographique ?

La zone géographique de la France, telle que nous la connaissons actuellement, ne s’est pas toujours appelée la France et nombre de ses parties n’ont pas toujours été "françaises". Même si certains datent son origine en 496 lors du baptême de Clovis, roi des Francs et d’autres au sacre d’Hugues Capet en 987, il a fallu attendre le 12ème siècle avant que l’on commence à parler de Royaume de France. Les rois Francs (de la région de l’Île de France) ont peu à peu intégré à leur royaume les régions adjacentes, le plus souvent par les guerres et quelquefois par des mariages. Sous le règne de Louis XVI, le royaume de France avait à peu près la configuration de notre actuelle République, en grande partie grâce aux sanglantes guerres d'annexions de Louis XIV.

|

| Acquisitions territoriales sous le règne de Louis XVI |

Combien de Français en 1789 ?

En 1789, le nombre des sujets de sa majesté Louis XVI était de l'ordre de 27.800.000, et celui des habitants vivant dans les limites du territoire actuel dépassait probablement 28 millions et demi, ce qui représentait 17 % de la population vivant entre l’Atlantique et l'Oural. Avec cette masse de population, la France apparaissait au premier rang des puissances européennes, ex æquo avec la Russie d'Europe.

Malgré les famines et les guerres qui ont émaillé ce siècle avant la Révolution, la population avait donc fortement augmenté (21 millions en 1700), ce qui ne fut pas sans conséquences sur les difficultés de l’agriculture à nourrir correctement la population ; Difficultés accrues par les catastrophes climatiques (hivers rudes, orage du 13 juillet 1788), les réformes économiques initiées par le courant des physiocrates (entrainant spéculation manque et cherté du grain) ou l'incurie d'une certaine partie des nobles délaissant leurs terres pour la cour de Versailles. Lire cet article : "24 octobre 1789 : La société d'agriculture propose à l'Assemblée des réformes vitales".

Une estimation plutôt précise.

Le première

estimation sérieuse fut réalisée par Antoine Deparcieux qui, en

1746, publia la table de mortalité des rentiers. Puis quatorze

ans plus tard, dans une addition à son Essai, il précisa ce qu'il

entendait par « vie moyenne » ou encore « espérance de vie ».

Vauban, le ministre de Louis XIV, avait déjà avant lui, proposé en

1686 une Méthode générale et facile pour réaliser le dénombrement

des peuples, mais principalement pour des raisons économiques,

fiscales et politiques plutôt que proprement scientifiques.

Bases

de données

La France, comme

d'ailleurs la plupart des États d'Europe occidentale, disposait

depuis longtemps d'une source de premier ordre : les registres de

baptêmes, mariages et sépultures, tenus par les curés souvent

depuis le 16ème siècle (et parfois même le 15ème). Cette source

ne fut cependant exploitée que dans la seconde moitié du 18ème

siècle, à l'initiative de savants isolés, comme Buffon, Expilly,

Messance et Moheau.

Ce fut seulement en 1772 que l'abbé

Terray, contrôleur général des Finances, prescrivit aux intendants

de lui fournir, avec le concours des curés, des tableaux annuels du

mouvement de la population. Bien que ces états n'aient pas tous été

publiés, ni même retrouvés pour les dernières années de l'Ancien

Régime, ils ont été dressés jusqu'en août 1792.

Si

le Contrôle général veillait particulièrement à la bonne marche

de cette statistique, c'est qu'il espérait en tirer le chiffre de

population du royaume, en appliquant soit au nombre moyen annuel des

baptêmes, soit à celui des sépultures, l'un de ces multiplicateurs

que les arithméticiens politiques avaient mis à la mode, supposant

implicitement que les taux de natalité et de mortalité étaient à

peu près fixes. Cet engouement pour les multiplicateurs explique en

grande partie qu'on n'ait pas ressenti le besoin de procéder à

un véritable dénombrement national. Une telle opération était

jugée difficile à réaliser tant par manque de moyens

administratifs que pour des raisons psychologiques; elle n'aurait pu

aboutir, croyait-on, qu'à des résultats incertains. Aussi n'y

eut-il, à la fin de l'Ancien Régime, que des dénombrements

provinciaux, comme ceux du Hainaut (annuels de 1774 à 1788) et de la

Bourgogne (1786), sans parler des statistiques fiscales

traditionnelles, ni des initiatives prises par les assemblées

provinciales instituées en 1787.

La Révolution mis tout en œuvre pour améliorer la connaissance de la population française, en donnant

la préférence aux recensements plutôt qu'à la statistique du "mouvement naturel". Mais ce gigantesque effort n'aboutira pas complètement du fait des nombreux défis auxquels elle devra faire face. Ce ne sera qu'au 19ème siècle que seront créés et rodés les

nécessaires instruments fiable d'observation de la démographie française.

Pourquoi la population française a-t-elle augmenté de près de 25 % en un siècle ?

La natalité, de l’ordre de 35 à 38 pour 1000 personnes a plutôt légèrement baissé et la mortalité ordinaire est restée toujours aussi élevée. La mortalité frappe plus particulièrement les enfants en bas âge ; presque un Français sur deux ne survit pas à son enfance !

De très légères amélioration ont néanmoins eu lieu et la peste n’a plus fait de réapparition depuis la dernière épidémie à Marseille en 1720. Cela a suffit a enclenché une hausse qui s’est révélée durable. Des crises de surmortalité ont persisté lors des années de mauvaises récoltes, mais elles n’ont pas enrayé la croissance démographique. A noter que le climat s’est un peu amélioré également et qu’une diversification progressive des cultures ont permis aux Français de mieux résister à la mort.

Cette croissance a été particulièrement forte dans les provinces de l’Est qui avaient été dépeuplées par les guerres meurtrières de Louis XIV, ainsi que dans le Massif Central qui était un véritable désert humain au début du siècle.

Les Français ont conscience de cette hausse de la démographie, du fait de la difficulté croissante à pouvoir nourrir tout le monde. Ils la freinent à leur façon en retardant l’âge du mariage, les enfants ne se faisant « normalement » qu’une fois marié.

"Repas de paysans", tableau de l'un des frères Le Nain (1642).

Sources infos :

Atlas de la Révolution Française, par Pierre-Yves Beaurepaire et Silvia Marzacalli.

Les informations relatives aux premières tentatives de dénombrement des Français sont extraites de l'ouvrage "Histoire de la population française, tome 3 de 1789 à 1914, rédigé sous la direction de Jacques Dupâquier et Maurice Garden.

Vous pouvez consulter ce livre via la fenêtre ci-dessous, sur le site Gallica de la BNF.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Je vous remercie pour ce commentaire.

Bien cordialement

Bertrand