Article mis à jour le 11 septembre 2023.

Voici ce "scandaleux" article (qui m'a valu également quelques injures).

Je vous laisse juges... 😉

|

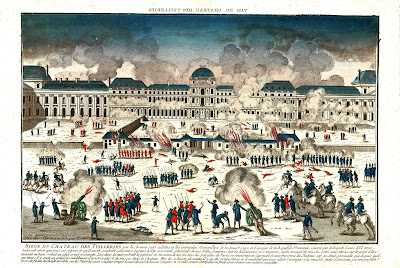

| 10 Août 1792, prise du château des Tuileries. |

|

| 1792, l'année formidable. |

1er janvier 1792, L'Assemblée législative met en accusation met en accusation les deux frères du roi, les comtes de Provence (future Louis XVIII) et d'Artois (future Charles X), le prince de Condé, ainsi que Messieurs de Calonne, Mirabeau jeune et la Queuille.

2 mars 1792, Dans une lettre adressée à Mercy-Argenteau, Marie-Antoinette évoque la cherté du pain, la disparition du numéraire, la banqueroute menaçante.

3 mars 1792, Le 3 mars 1792, Le maire d’Etampes Simonneau, un riche tanneur, est tué sur le marché aux grains parce qu'il refusait de fixer un prix sur les produits de première nécessité. Alors que l’Assemblée nationale en fait un martyr de la loi, le curé Pierre Dolivier et quarante citoyens de la région d’Étampes l’accusent d’avoir provoqué ces funestes événements en refusant l’apaisement des rumeurs, en faisant un usage provocateur de la loi martiale, en spéculant sur les prix. Ils rédigent une pétition qui décrit l’indignité de la condition paysanne, l’effroi provoqué par la répression. Toute la bourgeoisie d’ordre va aussitôt en faire le martyr de la loi et de la propriété. Le Girondin Roland déclare : « Tout ce que l’Assemblée peut faire en matière économique, c’est de déclarer qu’elle n’interviendra jamais. »

9 mars 1792, Louis XVI renvoie Narbonne, il est remplacé par le colonel de Grave au ministère de la guerre.

10 mars 1792, L’Assemblée met de Lessart, ministre des Affaires étrangères en accusation.

15 mars 1792, Création d’un ministère girondin autour de Roland, Clavière et Dumouriez. Dumouriez est chargé du portefeuille des affaires étrangères.

16 mars 1792, Mallet du Pan dans le « Mercure de France » écrit : "Le jour est arrivé où les propriétaires de toutes classes doivent enfin sentir qu’ils vont tomber à leur tour sous la faux de l’anarchie".

23 mars 1792, les Girondins sont rappelés au gouvernement par Louis XVI en raison du fait, qu'à l'instar du roi mais pour des raisons opposées, ils aspirent à la guerre contre l'Autriche.

Les Girondins voient dans cette guerre le moyen de séparer le roi des autres monarques et des émigrés, du moins dans l'hypothèse d'une victoire (ainsi que celui de s'enrichir par le pillage de guerre et renflouer ainsi les caisses de l'Etat).

Le roi, quant à lui, aspire à la défaite de ses troupes et au rétablissement de ses droits par les

étrangers. Robespierre et la Montagne sont opposés à cette guerre dont ils mesurent les dangers. Robespierre est depuis toujours un opposant farouche à la guerre hors des frontières.

A partir de décembre 1791 jusqu'au 10 février 1792, Robespierre prononça plus de 8 discours contre la guerre. Vous pouvez lire celui prononcé devant le Club des Jacobins, le 18 décembre 1791 (En cliquant sur le lien).

Lire également :"Robespierre et la question de la guerre".

|

| La Liberté triomphante 5 avril 1792 (An IV de la Liberté) |

26 mars 1792, la reine écrit à Mercy-Argenteau :

« M. Dumouriez (…) a le projet de commencer ici le premier par une attaque de la Savoie et une autre par le pays de Liège. C’est l’armée de La Fayette qui doit servir à cette dernière attaque. Voilà le résultat du Conseil d’hier. »

20 avril 1792. Après avoir constitué un ministère Girondin, le roi annonce à l’assemblée législative qu’il déclare la guerre de la nation française un roi de Bohême et de Hongrie, (c’est-à-dire au neveu de sa femme). Cette expression désigne le Saint-Empire et les possessions de la maison d'Autriche. L'empereur élu, appartient à la maison d'Autriche, il règne sur le Saint-Empire, il est également roi de Bohême et de Hongrie et a comme allié la Prusse, dont la partie située hors de l'Empire est un État indépendant.

|

| Déclaration de guerre. |

Des généraux peu fiables.

Le 29 avril 1792, le général Théobald Dillon (Irlandais), est exécuté par ses soldats parce qu’il a ordonné la

retraite devant l'ennemi.

Rien ne se passe comme prévu. Les deux armées se retrouvent soudains face à face et hésitent. Les Autrichiens tirent quelques coups de canon. Dillon, ordonne la retraite en la faisant protéger par ses escadrons. L'infanterie se retire, mais les cavaliers croyant à une trahison, bouleversent la troupe en se repliant. Les Autrichiens ne les poursuivent pas et regagnent Tournai.

De retour au camp, la troupe s'en prend à ses officiers qu'elle considère comme des traîtres pour ne pas avoir engagé le combat. Dupont, l'aide-de-camps est tué d'une balle dans le front, le frère de celui-ci Dupont-Chaumont reçoit plusieurs balles dans ses habits (les balles de pistolets perçaient difficilement la grosse laine des uniformes). Le colonel du génie Berthois, est pendu aux créneaux de la ville avec un autre officier. Dillon, blessé à la tête d'un coup de pistolet tiré à bout portant, tente de s'enfuir en voiture (vous en savez un peu plus à présent sur l'inefficacité des balles de pistolets). Il est extirpé de la carriole, puis massacré à coup de sabres et de baïonnettes. Plus tard dans la nuit, son cadavre est jeté dans un grand feu.

|

| Assassinat de Dillon |

Ce triste événement fut révélateur de la profonde méfiance que

les soldats français éprouvaient envers leurs officiers. Rappelons que depuis l’édit de Ségur en 1781, les postes d’officiers étaient exclusivement réservés à la noblesse.

Cette méfiance se révélera justifiée plus tard par les trahisons de Lafayette, Dumouriez et de quelques autres.

La Fayette trahira en effet sa patrie dans la nuit du 19 au 20 août 1792. En pleine guerre, il choisit de fuir sa responsabilité de général en chef de l'armée du Nord, en franchissant les lignes ennemies avec son état-major, et après avoir même vainement cherché à soulever ses troupes contre l'Assemblée nationale !

|

| Arrestation des députés de la Convention par Dumouriez |

29 avril 1792, Le curé Pierre Dolivier

présente aux jacobins, puis à l’Assemblée législative le 1er mai, un texte

expliquant les causes des violences contre Simonneau le Maire d’Étampes, qui ne

rencontre aucun succès : son radicalisme fait peur. Dolivier rédige une

pétition qui est signée par des citoyens d'Étampes. Le texte dépasse le cadre

de l’affaire Simonneau. Deux conceptions de l’économie s’affrontent ; une économie totalement libre ou une économie encadrée par l'Etat. Seul

Robespierre, qui avait pris le parti des habitants d'Étampes, oser défendre

Dolivier aux Jacobins, et publier sa pétition dans son journal, Le Défenseur de

la Constitution.

5 mai 1792 l’Assemblée Législative porte les effectifs de l'armée à 214 bataillons de 800 hommes, soit plus de 170 000 hommes (171 200 exactement).

9 mai 1792, Servan est nommé ministre de la Guerre.

12 mai 1792, Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, député du département de Paris à l'Assemblée législative fait décréter le 12 mai 1792, malgré une vive opposition de la Montagne, une fête pour honorer la mémoire de Jacques Guillaume Simonneau, le maire d'Étampes.

17 mai 1789, le ministère Girondin prend connaissance des intrigues des Feuillants et de Lafayette qui communiquent avec l'Empereur et promettent explicitement de marcher sur Paris et de faire fermer le club des Jacobins. Ils savent également que Lafayette refuse de conduire ses armées à la guerre. Lafayette et les Feuillants invitent le roi à la résistance. Les Girondins préfèrent cacher ces manœuvres et négocient avec Lafayette.

18 mai 1792, Les chefs militaires réunis à Valenciennes déclarent impossible une offensive.

23 mai 1792, les Girondins Vergniaud et Brissot dénoncent le « comité autrichien » dirigé par la reine.

"La Gironde battait de l’aile. Elle avait reçu deux coups : à la frontière, par le premier échec d’une guerre qu’elle avait conseillée ; — aux Jacobins, par la victoire de Robespierre sur Brissot. Elle se releva par un coup de foudre, qui frappa directement la Cour, indirectement ceux qui, comme la Cour, avaient été les partisans de la paix, par conséquent Robespierre. La machine était bien montée, avec une entente habile des besoins d’imagination qu’avait cette époque, émue, inquiète, crédule, tout affamée de mystère, accueillant avidement tout ce qui lui faisait peur. C’était la dénonciation à grand bruit d’un comité autrichien, qui, trente ans durant, avait gouverné la France et ne voulait aujourd’hui pas moins que l’exterminer.

Le premier coup de tambour pour attirer l’attention, coup rudement retentissant, donné fort, à la Marat, le fut par le Girondin Carra dans les Annales patriotiques. Le comité autrichien, disait-il, préparait dans Paris une Saint-Barthélemy générale des patriotes. Montmorin, Bertrand, étaient nominalement désignés ; grand émoi : le juge de paix du quartier des Tuileries n’hésite pas à lancer un mandat d’amener contre trois représentants du témoignage desquels Carra s’était appuyé.

Ainsi audace pour audace. La Cour avait organisé cette redoutable garde, dont on a parlé plus haut ; elle pensait avoir aussi une notable partie de la garde nationale. La nouvelle du revers de Flandre avait été saluée de tous ces aristocrates par des cris de joie. L’Assemblée, battue à Mons, à Tournai, ne leur faisait plus grand’peur ; ils la méprisaient au point d’oser lancer contre elle un simple juge de paix, un tout petit magistrat du quartier des Tuileries.

Ils perdirent confiance, quand Brissot (le 23 mai) ramenant la dénonciation à des termes plus sérieux, parmi quelques hypothèses, articula les faits certains que la publication des pièces et le progrès de l’histoire ont décidément confirmés. Il établit que les Montmorin et les Delessart, véritables mannequins, étaient dirigés par le fil que tenait M. de Mercy-Argenteau, l’ancien ambassadeur d’Autriche, alors à Bruxelles ; lui seul en effet eut toujours pouvoir sur la reine. D’autre part, Louis XVI avait son ministre à Vienne, au su de toute l’Europe, M. de Breteuil. Appuyé sur de nombreuses pièces, systématisant et liant des faits isolés, Brissot montra le comité étendant sur la France un réseau immense d’intrigues, la travaillant au moyen d’une puissante manufacture de libelles. Une des pièces citées était curieuse ; c’était une lettre de notre envoyé à Genève, qui se déclarait autorisé par le roi à prendre du service dans l’armée du comte d’Artois. Brissot concluait à l’accusation de Montmorin et voulait qu’on interrogeât Bertrand de Molleville et Duport-Dutertre. Pour Bertrand, ses Mémoires nous prouvent aujourd’hui qu’il n’y a jamais eu de défiance mieux méritée."

Armand Marc de Montmorin Saint-Hérem sorti du ministère le 20 novembre 1791, avait formé avec Pierre-Victor Malouet, et Antoine François Bertrand de Molleville et quelques autres une sorte de conseil privé que Jean-Louis Carra dénoncera dans son journal sous le nom de comité autrichien.

C'est effectivement Bertrand de Molleville, avec aussi Rivarol et Arnaud de Laporte, qui coordonnèrent l'effort des royalistes pour calmer la fureur de la révolution et servir leur roi. Plus de 1500 personnes (auteurs, chanteurs et lecteurs publics) furent employées à cet effet pour lesquels ils dépensèrent plus de 200 000 livres par mois. En ce temps, Arnaud de Laporte, créa un club appelé "Le National" au Carrousel. Les appartements au Louvre occupés par La Porte furent le centre de stratégie où le roi et ses fidèles discutaient et lançaient leurs efforts.

Cette police secrète royaliste, surnommée donc « comité autrichien », avait surtout comme but de payer des ouvriers du faubourg Saint-Antoine pour s’emparer des tribunes, comme le faisaient les révolutionnaires et faire applaudir et crier pour le roi. Dans le courant de juin, Bertrand de Molleville avait présenté à Louis XVI un plan conçu par un sieur Buot, juge de paix, que ce prince lui avait adjoint comme agent principal. Ce projet n'eut d'autre résultat que la mort de son auteur.

Bertrand de Molleville essayait de surveiller les démarches des partisans de la révolution et voulait procurer à la cour un peu plus d'influence sur la garde nationale, et les habitants de Paris les plus politisés. Deux mois après, Bertrand de Molleville fut dénoncé au Club des Jacobins, comme un des principaux membres du comité autrichien. Il adressa dans cette occasion, au tribunal de police correctionnelle, une plainte à laquelle le funeste sort d’Étienne de La Rivière empêcha de donner quelque suite. Ce juge de paix avait admis la plainte ; mais on lui reprocha à lui-même des poursuites illégales contre plusieurs députés, et un décret d'accusation fut lancé contre lui.

Bertrand de Molleville continua néanmoins à faire tout ce qu’il put en faveur de son roi. Il fut l’un des derniers hommes politiques à se rendre régulièrement au palais des Tuileries. Mais il ne fit ainsi que compromettre le roi en croyant le servir.

Le 29 mai 1792, le jour du licenciement de la Garde constitutionnelle du Roi, Antoine François Bertrand de Molleville demanda au roi d'aller à l'Assemblée avec 100 gardes, et d'y dénoncer ce texte de lois : "Je viens remplir ce devoir, et vous représenter l'irrégularité du décret qui ordonna le licenciement de ma garde constitutionnelle..."

Après la journée du 20 juin 1792, il soumit à Louis XVI un plan pour assurer sa sortie de Paris ; mais une indiscrétion en empêcha l'exécution. Molleville avait inutilement épuisé la liste civile pour payer des clubs royalistes, des orateurs de tribunes, des orateurs de groupes, de prétendus séducteurs qui ne séduisaient personne et gardaient pour eux les fonds de la cour. L'argent n'achète par tout...

27 mai 1792, l'Assemblée législative Girondine décide de faire arrêter les prêtres catholiques réfractaires, considérés comme des agents ennemis. Louis XVI refuse. Il suffit de la dénonciation de vingt citoyens pour qu’un prêtre soit condamné à la déportation. Le but des Girondins, selon la phrase d’Isnard, c’est : « Le dénouement de la révolution doit être l’exclusion du christianisme ».

29 mai 1792, L'Assemblée législative ordonne la dissolution de la garde royale.

Le dimanche 3 juin 1792, lors d'une cérémonie nationale, consacrée au respect de la loi, on accroche aux voûtes du Panthéon de Paris l'écharpe tricolore du maire d'Étampes, mort le 3 mars 1792, victime de son dévouement à la Patrie. A l’occasion de cette fête, les Girondins font remplacer la devise inventée par Robespierre « Liberté, égalité, fraternité », par « Liberté, égalité, Propriété ».

Un mot sur le couple royal avant le 10 aout.

La reine ?

Le roi ?

Sa fuite le 20 juin 1791 et son piteux retour le 25 juin 1792, à la suite de son arrestation à Varennes, n’avait guère amélioré son image auprès des Français. Les Girondins avaient prétendu qu’il avait été enlevé ! Mais le peuple n’avait pas été dupe et peu à peu, l’idée que l’on pouvait se passer de ce roi si peu fiable, avait fait son chemin.

Les événements se précipitent.

8 juin 1792, L’Assemblée

législative décide de créer une armée de 20 000 volontaires fédérés destinée

à défendre Paris.

10 juin 1792, le ministre Roland adresse un courrier au roi pour le mettre en garde contre ses vétos successifs qui exaspèrent la population.

|

| Véto du 27 avril 1792 |

11 juin 1792, un combat a eu lieu à quelques

kilomètres au nord de Maubeuge entre l'avant-garde de l'armée de La Fayette (cantonnée à Maubeuge) et un corps

d'Autrichiens venus de Mons. Les Autrichiens, dix fois supérieurs en nombre infligent de lourdes pertes à l'armée française. Le commandant de l'avant-garde française,

le maréchal de camp Jean-Baptiste Gouvion, estété tué d'un

coup de canon et de nombreux volontaires du bataillon de la Côte-d'Or périssent. Lafayette était resté à Maubeuge, sans intervenir.

|

| Combat de la Glisuelle |

12 juin 1792, Le roi renvoie les

ministres girondins et nomme les Feuillants pour les remplacer. Un des Feuillants, Adrien Duport conseille au roi d'instaurer une dictature après avoir dissout l'Assemblée.

13 juin 1792, L’Assemblée

législative exprime les regrets de la nation à la suite du renvoi des Girondins.

15 juin 1792, Dumouriez

démissionne du nouveau ministère.

19 juin 1792, Dumouriez se

présente aux Jacobins, coiffé d’un bonnet rouge, embrasse Robespierre et promet "à ses frères et amis de triompher ou de mourir avec eux".

Lettre des Jacobins de Marseille au maire de Paris contre le

monarque français et sa "liste civile corruptrice"

20 juin 1792, Les Girondins irrités par l'usage abusif du droit de véto se sont lancés dans une campagne véhémente contre le roi. Le 20 juin, une foule de Parisiens venus des Faubourgs (10 à 20 000 manifestants selon Roederer), encadrée par des gardes nationaux et de ses représentants, dont le brasseur Santerre pénètre dans l'assemblée, au sein de laquelle Huguenin lit une pétition demandant le retrait d’un énième véto du roi. Puis la foule en colère envahit le palais des Tuileries.

Le Maire de Paris, Jérôme Pétion, tente d'empêcher les manifestants d’envahir le palais des Tuileries et les appartements royaux, mais il est accusé par le roi et le directoire du département d'avoir favorisé l'émeute et facilité, par son absence de réaction, l'invasion des Tuileries.

|

| Entrée des Sans-culottes à l'Assemblée |

Le roi est pris à partie par les émeutiers et affronte le défilé de la foule pendant deux heures durant. Il accepte de coiffer le bonnet phrygien et de boire à la santé de la Nation Legendre

lui aurait dit : « Monsieur, vous êtes un perfide, vous nous avez toujours

trompés, vous nous trompez encore ». Malgré cela, Louis XVI refuse de retirer son veto comme de rappeler les ministres girondins, en invoquant la loi

et la constitution.

« Des scélérats crient : où est la Reine ? Nous voulons sa tête ! La princesse Elisabeth qui n’avait pas voulu quitter son frère dans ce danger se tourne vers ces assassins, présente sa poitrine à leurs poignards, et leur dit avec fermeté. La voici la Reine. — Non, non, s’écrient deux ou trois fidèles serviteurs qui l’accompagnaient, ce n’est pas la Reine, c’est Madame Elisabeth — Eh ! Messieurs, de grâce, leur dit la princesse, ne les détrompez pas, ne vaut-il pas mieux qu’ils versent mon sang que celui de ma sœur ?… »

28 juin 1792, La Fayette se présente à l'Assemblée après avoir quitté son armée, afin de réclamer des mesures contre les Jacobins. Ces derniers se méfient de lui (depuis octobre 1789). Ils craignent un coup d'état de la part du général et ils lui suscitent nombre de problèmes dans son armée. La Gauche de l'Assemblée ne réussit pas à obtenir un blâme pour cet acte d'indiscipline, mais le général n'obtient de soutient ni de la part de la Cour qui se méfie de lui, ni de la part de la garde nationale dont il avait été le commandant général.

9 juin 1792, La Fayette propose au roi de se mettre sous sa protection à Compiègne, où il a massé ses troupes. Louis XVI, toujours aussi peu clairvoyant refuse. Lafayette ayant raté son projet de coup d'état, il quitte Paris pour rejoindre son armée. Son effigie sera brûlée au Palais Royal.

Juillet 1792, début d'une nouvelle Grande peur, dans le département de l'Orne.

2 juillet 1792, A l'Assemblée législative, les Girondins décident de contourner le Veto royal en appelant les fédérés à Paris pour le célébrer 14 juillet. Départ du

bataillon marseillais qui arrivera le 30 à Paris.

(Les Fédérés seront encouragés à rester à Paris après le 14 juillet afin de faire pression sur le roi. Leur comité se réunit régulièrement chez le menuisier Duplay, rue Saint Honoré, où loge Robespierre qui est très actif auprès d’eux pour leur trouver des logements chez les patriotes parisiens et ainsi les lier au peuple de Paris.)

6 juillet 1792, Jérôme Pétion est suspendu de ses fonctions de Maire de Paris par le département et remplacé par Philibert Borie, mais cette mesure accroît sa popularité ; les sections s'arment pour réclamer son retour, et Pétion sera le héros des célébrations du 14 juillet 1792. L'Assemblée législative décide alors de le rétablir dans ses fonctions.

8 juillet 1792, L'Assemblée

législative rend obligatoire le port de la cocarde tricolore pour les hommes.

(Elle sera obligatoire pour les femmes, le 21 septembre 1793).

10 juillet 1792, Démission des

ministres feuillants du gouvernement.

11 juillet 1792, Face aux

défaites militaires et aux menaces d’invasion (des Prussiens du duc de

Brunswick et des émigrés du prince de Condé), l’assemblée législative déclare

« la Patrie en danger » et la levée de 50 000 volontaires

parmi les gardes nationales. 15.000 Parisiens s'enrôlent !

14 juillet 1792, Louis XVI prête serment sur l'autel de la patrie, lors de la célébration de la prise de la Bastille. Mais l'ambiance a dramatiquement changé. On y brûle les armes des familles émigrées. Plus personne ne crie "Vive le roi" et certains participants ont écrit à la craie sur leurs chapeau "Vive Pétion".

Que valait vraiment ce serment de Louis XVI ?

Souvenons-nous que le 12 octobre 1789, Louis XVI écrivait

secrètement à son cousin le roi d’Espagne : « J’ai choisi Votre

Majesté, comme chef de la seconde branche pour déposer en vos mains la

protestation solennelle que j’élève contre tous les actes contraires à

l’autorité royale, qui m’ont été arrachés par la force depuis le 15 juillet de

cette année, et, en même temps, pour accomplir les promesses que j’ai faites

par mes déclarations du 23 juin précédent. »

Le 7 juillet 1791, Louis XVI avait donné les pleins pouvoirs

à ses frères, les comtes de Provence et d'Artois pour négocier en son nom avec

les cours d'Europe. (

17 juillet 1792, Une nouvelle pétition demande la déchéance du roi.

22 juillet 1792, l'assemblée législative déclare la patrie en danger, sur l'annonce officielle de l'approche d'une armée prussienne de 62.000 hommes.

|

| Proclamation de la Patrie en Danger |

Enrôlement de volontaires

22 juillet 1792, Un jugement est rendu à Versailles, qui

condamne à la peine de mort les nommés Gérard Henri, ancien garde-chasse à

Étampes, et Baudet Gabriel, charretier à Étampes, ancien carabinier. Des gardes

nationaux marseillais et parisiens dirigés par Claude Fournier-L'Héritier dit

Fournier l'Américain, séjourneront à Étampes et libèreront les prisonniers.

Le 23 juillet 1792, une nouvelle pétition demande la

déchéance du roi.

Le 25 juillet 1792, Brunswick, le chef de l'armée prussienne,

commet l’erreur de menacer Paris d’une destruction totale dans le manifeste qu’il fait publier ; manifeste probablement rédigé par un noble

émigré, le Marquis de Limon, prôné par le conte de Fersen (ami de la reine). Cela ne fait qu'attiser la colère grandissante des Parisiens, dont les fils sont envoyés sans chaussures et en guenilles défendre la frontière, armés de simples piques !

Le 26 juillet 1792, le Girondin Brissot demande la déchéance du roi et

l’instauration du suffrage universel.

Le 29 juillet 1792, Robespierre fait un discours aux

Jacobins pour demander la déchéance du roi.

Le 30 juillet 1792, la garde nationale devient accessible aux "citoyens passifs". Elle n’est donc plus réservée à la seule bourgeoisie. N'y voyez pas là un élan démocratique mais plutôt la crainte devant l'arrivée des formidables armées prussiennes et autrichiennes.

Le soir du 30 juillet 1792, lors du dîner des Marseillais qui venaient d'arriver à Paris, ceux-ci se confrontent violemment aux grenadiers du roi.

|

| Combat lors du dîner des Marseillais |

Terrible mois d'août !

Voici le mois d’aout 1792, la situation militaire est

terrible, la France est envahie par les forces armées des Autrichiens et de

leurs alliés Prussiens. L’armée française essuiera revers sur revers jusqu’en

septembre, où elle réussira à infliger une défaite à ses ennemis, le 20 septembre à Valmy. (Le lendemain, la royauté sera abolie et le 22 la république sera proclamée.)

1er août 1792, le manifeste de Brunswick est connu à Paris. Le journal Le Moniteur le publiera le 3 août.

Le 2 août 1792, Le bataillon marseillais demande à l’Assemblée la déchéance du roi.

Le 3 août 1792, quarante-sept des quarante-huit sections parisiennes se prononcent pour la déchéance du roi. Le Maire de Paris, Jérome Pétion de Villeneuve est chargé de porter l'adresse des commissaires des 48 sections exigeant la déchéance du roi.

Le 8 août 1792, l'Assemblée absout Lafayette.

Le 9 août 1792, L'Assemblée n'ose pas aborder la pétition qui a été déposée par 47 sections parisiennes demandant la déchéance du roi et elle se sépare sans débat à 19 heures.

Danton rentre dans la soirée du 9 août de sa maison d'Arcis sur Aube.

Aucune figure politique ne va réellement participer à l'insurrection populaire qui va avoir lieu le lendemain 10 août. Pas même Danton que les historiens appellent souvent l'homme du 10 août et qui ne fera que récupérer le mouvement.

Ce 10 août 1792, Louis XVI a atteint un point de non-retour. Par ses hésitations, erreurs et même ses trahisons, il a fini par perdre non seulement l'amour, mais aussi la confiance du peuple. Le moment de bascule aura probablement été sa tentative de fuite le 20 juin 1791 et son arrestation à Varennes. Avant même son retour à Paris, une pétition avaient été signée de 30.000 noms demandant l'établissement de la République...

Dès les premiers jours d'août tout était disposé pour

l'insurrection. Pétion, le maire de Paris, laissera faire par son inaction et son silence. Santerre et Westermann, qui devaient tous deux

se faire une réputation de révolutionnaires, vont prendre la tête des insurgés.

Les sections étaient prêtes à marcher. Elles avaient reçu des armes et de la poudre (qui leur a fourni ?) ; le plan de l'attaque des Tuileries était fait, les faubourgs avertis, et au premier signal le peuple de Paris devait envahir le palais du roi. Pour dernier ajournement, la section des Quinze-Vingts, avait arrêté :

"que si le corps législatif ne prononçait pas le 9 la déchéance du roi ; si justice et droit n'étaient pas faits au peuple, à minuit le tocsin sonnerait, la générale battrait, et tout se lèverait à la fois."

Roederer (Procureur Syndic du Département de Paris) rapporte que Jérôme Pétion de Villeneuve, le maire de Paris, avait fait le point sur la situation à deux heures du matin avec le roi.

Dans la nuit les sections parisiennes avaient envoyé à l'Hôtel de Ville des commissaires révolutionnaires qui avaient déposé la municipalité légale et fondé une Commune insurrectionnelle. Le marquis de Mandat, commandant de la garde nationale fut exécuté.

Au matin du 10 août, le

premier cortège en route vers les Tuileries est celui des ouvriers des

faubourgs Saint Antoine et Saint Marceau. Il arbore en tête un drapeau rouge sur

lequel est écrit : "Loi martiale du peuple souverain contre la

rébellion du pouvoir exécutif." Ce drapeau rouge constitue une revanche contre le drapeau rouge arboré par la garde nationale lorsqu'elle avait tiré sur la foule venue déposer une pétition pour la destitution du roi, lors de la journée du 17 juillet 1791.

Il est rejoint en

route par de nombreux Parisiens disposant de quelques pièces de canons et

d’armes. Le défilé arrive par la

place du Carrousel. Un second cortège, celui du faubourg Saint-Marcel stationne de l’autre côté, près du fleuve

aux abords de la résidence royale des Tuileries.

Dans la salle du manège située à proximité du château des

Tuileries, la séance de l’Assemblée nationale législative avait débuté à sept

heures du matin. Peu de députés sont présents lorsqu’éclatent les premiers

coups de feu à neuf heures trente. La fusillade cesse à onze heures du matin. (On apprend dans le compte rendu de séance, par

l’intervention de M. Roederer, les informations relatives aux événements.)

La cour, avertie du complot qui se tramait, s'était mise en

mesure de repousser une éventuelle insurrection par la force. Louis XVI avait précédemment fait rappeler les gardes suisses stationnés à Rueil et à Courbevoie. Ce matin du 10 août, le roi avait passé en revue les troupes qui défendaient le château des Tuileries, mais il avait reçu peu

de témoignages d'affection au cours de cette inspection.

C’était Antoine Jean Galiot Mandat de Grancey, le commandant

général de la Garde nationale qui était chargé

de la défense des Tuileries. Mais, ne disposant que de peu de gardes à son

service, il avait prévu de défendre les cours du château où il avait posté des

Suisses et des grenadiers. Roederer

avait précisé aux gardes suisses qu’en cas d’attaque, ils pouvaient se défendre

conformément à loi. Mandat avait

également massé des gardes nationaux dans le jardin et placé des canons

au niveau du Pont-Neuf et de l'Arcade Saint-Jean, derrière l'hôtel

de ville de Paris, pour arrêter

les émeutiers à leur descente des faubourgs. La mort de Mandat en

laissant les défenseurs du château sans chef, eut surement des conséquences sur

l’issue des affrontements.

La nouvelle de la mort de Mandat avait changé les projets de la cour qui demeurait incertaine sur les mesures qu'il fallait prendre.

Les canons des assaillants étaient déjà pointés sur le

palais et environ trente mille hommes et femmes marchaient en colonnes serrées

contre les entrées principales, que les résolutions de Louis XVI n'étaient toujours

pas arrêtées.

Le danger augmentait à chaque minute car une partie des

gardes nationaux manifestaient leurs sympathies pour ceux qu'ils étaient

chargés de repousser ; et, dans le cas d'une attaque victorieuse, les quelques

serviteurs encore fidèles au roi pouvaient bien mourir à ses côtés, mais non

point protéger sa vie.

Dans cette périlleuse extrémité, Roederer, procureur-syndic

du conseil départemental, voyant le désordre qui régnait au château où il

s'était rendu, et jugeant des dangers que courait la famille royale, propose au

roi de se confier, lui et sa famille à l'Assemblée législative. C'était l’ultime

chance de salut ; car, si le peuple l'emportait, il était douteux qu’il

épargnât un roi devenu suspect à la nation.

La reine résiste vivement d'abord, par fierté, à la

proposition de Roederer. "Madame", lui dit Roederer, " vous

exposez la vie de votre époux et celle de vos enfants, songez à la

responsabilité dont vous vous chargez." Elle se décide alors à suivre le

roi à l'Assemblée nationale. "Monsieur, dit-elle à Roederer, vous répondez

de la vie du roi et de mes enfants. Madame, reprit le procureur syndic, Je

réponds de mourir à leur côté, mais je ne promets rien de plus."

Le roi et sa famille traversent le jardin des Tuileries,

uniquement séparés de la foule par un ruban tricolore tendu comme une barrière

aux abords de l'avenue des Feuillants. Informée de l’arrivée de la famille

royale, l'Assemblée législative envoie une députation au-devant du roi afin de

l'introduire dans la salle des séances, lieu d'asile réputé inviolable.

Une foule immense se presse curieusement sur les pas de

Louis XVI. A un instant où elle forme une barrière presque impénétrable, un

grenadier de haute taille, d'une figure farouche, s'empare du dauphin, le prend dans ses bras et l'enleve ; la reine jette un cri. "Ne craignez rien", dit

le soldat, "je ne veux pas lui faire de mal," et il porte l’enfant sur le

bureau. Louis XVI, sa jeune fille, la reine Marie Antoinette, madame Élisabeth,

sœur du roi, peuvent enfin pénétrer dans l'Assemblée accompagnés de Roederer et

de deux ministres.

Le roi s'adresse en ces termes à l'Assemblée :

"Je viens pour éviter un grand crime ; je me croirai toujours en sûreté lorsque je serai parmi les représentants de la nation."

Vergniaud répond :

"Sire, vous pouvez compter sur la fermeté, de l'Assemblée législative ; ses membres ont juré de mourir en défendant les droits du peuple et des autorités constituées."

L'Assemblée accueille le roi et sa

famille chassés et poursuivis par l'émeute, avec un silencieux respect, mais

sans lui témoigner aucune sympathie.

Louis s'assis à côté du président. Mais très vite une

discussion s’engage sur le fait que sa présence empêche toute délibération

conformément à la constitution de 1791 qui stipule que le roi ne peut assister aux délibérations de l’Assemblée législative. Il lui est alors demandé

de se tenir à distance afin de respecter la prescription de la Constitution de

1791 selon laquelle le roi ne peut assister aux délibérations de l’Assemblée

législative. Dans un premier temps Louis s’assit à l’autre bout de la salle et

les « grandes dames » ainsi que les ministres s’installent aux fauteuils

des ministères. Puis il leur est demandé de s’installer dans la tribune du logographe

chargé de recueillir les débats, soit une petite loge séparée de la salle par

des barreaux.

Roederer expose la situation inquiétante des Tuileries,

quand tout à coup on entend le bruit du canon : une consternation profonde

régne alors dans la salle. Le roi intervint alors en disant : « Je

vous avertis, que je viens de défendre aux Suisses de tirer. »

Mais les décharges de l'artillerie continuent, une vive

mousqueterie s’en suit bientôt ; on se bat au château. L’histoire nous

dit (comme souvent en pareil cas) que par un malentendu inexpliqué, un coup de

fusil parti sans que l’on sache de quel côté et que cela donna le signal de l’affrontement

général. Les assaillants se rendent rapidement maîtres du Château des Tuileries.

La colère du peuple se concentre sur les gardes suisses qui sont accusés d’avoir

commencé le combat et les émeutiers ne font aucun quartier aux 600 gardes

suisses. Pour les Parisiens, ces gardes suisses qui parlent tous Allemand

pour la plupart, sont considérés comme une troupe étrangère. Le combat est sanglant.

Beaucoup d’assaillant sont armés de piques, de fourches et de sabres. Dans le

tumulte une voix s’écrie « Grâce aux femmes, ne déshonorez pas la nation. »

A l’Assemblée toute proche,

Alexis Thuriot, député de la Marne et proche de Danton prend partie pour les sections

parisiennes. Suit une courte intervention du député Bazire qui s’inquiéte de La Fayette. C’est alors que se présente une délégation de la commune

insurrectionnelle, composée de Messieurs Huguenin, Léonard Bourbon, Tronchon,

Derieux, Vigaud et Bullier, députés des commissaires des sections. Ces derniers

s’étaient réunis au préalable à la maison commune. Huguenin s’exprime ainsi :

« Ce sont les nouveaux magistrats du peuple qui se présentent à votre barre. Les nouveaux dangers de la patrie ont provoqué notre nomination ; les circonstances la conseillaient, et notre patriotisme saura nous en rendre dignes. Le peuple las enfin depuis quatre ans éternel jouet des perfidies de la cour et des intrigues, a senti qu'il était temps d'arrêter l'Empire sur le bord de l'abîme. Législateurs, il ne nous reste plus qu'à seconder le peuple ; nous venons ici, en son nom, concerter avec vous des mesures pour le salut publique ; Pétion, Manuel, Danton, sont toujours nos collègues. Santerre est à la tête de la force armée. (Applaudissements.)

Que les traîtres frémissent à leur tour ! Ce jour est le triomphe des vertus civiques. Législateurs, le sang du peuple a coulé ; des troupes étrangères qui ne sont restées dans nos murs que par un nouveau délit du pouvoir exécutif, ont tiré sur les citoyens. Nos malheureux frères ont laissé des veuves et des orphelins. Le peuple qui nous envoie vers vous, nous a chargés de vous déclarer qu'il vous investissait de nouveau de sa confiance ; mais il nous a chargés en même temps de vous déclarer qu'il ne pouvait reconnaître, pour juger des mesures extraordinaires auxquelles la nécessité et la résistance à l'opposition l'ont porté, que le peuple français, votre souverain et le nôtre, réuni dans ses assemblées primaires. (Applaudissements.) »

(Source Archives Parlementaires - Université Stanford et BNF Tome 47 pages 641 et 642 ; séance du matin du 10 août. (Orthographe d'époque))

Puis des groupes de citoyens viennent déposer au sein de l’Assemblée de l’argent, des bijoux, papiers et toutes sortes de biens saisis dans le château des Tuilerie. L’Assemblée décrète que toutes ces biens relèvent du ressort de la maison commune. Des citoyens sont ensuite admis à la barre. L’un d'eux s'exprime ainsi : « Le calme paraît se rétablir dans la capitale ; mais les flammes qui consument le château des Tuileries s'augmentent de plus en plus. Les citoyens qui l'environnent, à qui j'ai représenté qu'il était inutile de s'en prendre au monument, sont disposés à secourir les pompiers s'ils s'approchaient. Nous prions l'Assemblée de donner des ordres aux officiers pompiers, de garde ici, d'aller à leur corps de garde pour donner l'ordre à ceux qui y sont, de venir au secours du château ». L'Assemblée chargea son Président de donner les ordres les plus prompts aux pompiers et décréta que la municipalité ou les commissaires des sections, réunis à la commune, prennent « sur-le-champ les mesures les plus actives pour arrêter l'incendie »...

François Lamarque, à l’origine

d’une demande de déchéance du roi le 9 août intervint au nom de la commission

extraordinaire des Douze. Il y lit cette courte Adresse de l'Assemblée

nationale aux Français :

« Depuis longtemps de vives inquiétudes agitaient tous les départements ; depuis longtemps le peuple attendait de ses représentants des mesures qui pussent la sauver. Aujourd'hui les citoyens de Paris ont déclaré au Corps législatif qu'il était la seule autorité qui eût conservé leur confiance. Les membres de l'Assemblée nationale ont juré individuellement, au nom de la nation, de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir à leur poste : ils seront fidèles à leur serment. L'Assemblée nationale s'occupe de préparer les lois que des circonstances si extraordinaires ont rendu nécessaires. Elle invite les citoyens, au nom de la patrie, de veiller à ce que les Droits de l'homme soient respectés et les propriétés assurées. Elle les invite à se rallier à elle, à l'aider à sauver la chose publique, à ne pas aggraver, par de funestes divisions, les maux et les dangers de l'Empire (Applaudissements.) ».

Après que les vainqueurs fussent venus en masse annoncer à

l'Assemblée la défaite des Suisses et qu’ils eurent appris au roi que sa cause

était perdue aux Tuileries, l'Assemblée législative rendit le décret célèbre

par lequel Louis XVI était provisoirement suspendu de la royauté.

Louis XVI et la famille royale furent

détenus au couvent des Feuillants.

Un plan d'éducation fut ordonné pour le prince royal.

Une Convention nationale fut convoquée et Danton fut nommé

ministre de la Justice.

La seconde révolution française venait de commencer !

Il ne s’agissait plus d’une révolution conduite uniquement par la bourgeoisie, comme en 1789. Pour la première fois dans l'histoire de France, le Peuple parvenait aux marches du pouvoir. Il s'agissait cette fois d'une révolution "populaire" (avec tout ce que peut exprimer de hideux ce mot chez certains).

Peut-être comprenez-vous mieux à présent pourquoi cette date est généralement passée sous silence de nos jours ?

Cette révolution accouchera en septembre d’une belle enfant, la première république.

- Cette révolution saura vaincre l’année suivante les 11 armées étrangères envahissant le pays.

- Cette révolution abolira l’esclavage, instaurera le suffrage universel et bien d’autres choses dont nous profitons encore.

- Cette révolution se terminera le 28 juillet 1794 et tout reviendra ensuite dans le "bon ordre", inutile de vous préciser lequel.

(Cela dit sans porter de jugement de valeur. Il ne s'agit là que de ce que j'appelle, "la mécanique humaine".)

BONUS

Merci d'avoir lu ce très long article. Pour vous récompenser, voici un extrait de film et un livre témoignage.

Extrait du film La Révolution française

Cette vidéo extraite du film illustre assez fidèlement cette journée mémorable :

Voici la Révolution du 10 aout 1792 racontée par Chaumette, dans ses mémoires :

A noter que la page Wikipédia est plutôt bien détaillée.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Je vous remercie pour ce commentaire.

Bien cordialement

Bertrand