Article mis à jour le 11 septembre 2024.

|

| Véto absolu ou suspensif ? |

Le début de la séance s’est engagé comme à l’accoutumé, par les nouvelles du jour.

Monsieur le comte Lévis de Mirepoix a lu une lettre écrite au nom du régiment

du maréchal de Turenne, qui offrait à la patrie, et à l'Assemblée nationale, un

don de mille écus, à retenir sur la subsistance du mois courant. Il a été

décrété qu'il serait écrit à ce régiment, par M. le président, une lettre

d'acceptation et de remerciement.

Le débat sur le droit de véto royal a repris lorsque le

Président, Monsieur de Clermont-Tonnerre, a annoncé qu'il venait de recevoir

une lettre de M. Necker, le premier ministre des finances, par laquelle

celui-ci envoyait un rapport qu'il avait fait au conseil du Roi, sur la

sanction royale et demandait que son rapport soit lu à l'Assemblée.

Débat prudent sur un sujet à risques.

|

| M. Necker |

Voici le début de sa lettre :

«M. le président, les ministres du Roi ont cru devoir entretenir Sa Majesté de ce qui fait actuellement l'objet de vos délibérations. Le Roi, après avoir pris connaissance de la question, m'a autorisé à soumettre à l'Assemblée ce mémoire. En vous le présentant, je tiens le langage que je tenais dans mon dernier rapport, etc. »

L’Assemblée va refuser que lecture soit faite de ce rapport,

mais celui-ci sera joint aux pièces annexes du procès-verbal de la séance.

Vous pouvez le lire ici :

https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1875_num_8_1_5392_t2_0612_0000_7

Va s’en suivre un débat houleux, ponctué de moments de

désordres (mentionnés dans le procès-verbal).

Mirabeau va par exemple poser la question de savoir si le

roi aura ou n'aura pas, le droit d'arrêter l'exécution et la promulgation de la

loi.

Un autre membre va évoquer une question qui déjà a été

débattue : celle de la distinction entre le veto et la sanction. Selon lui, la

sanction est le droit de défendre la promulgation. Il prie l'Assemblée

nationale de décider ce qu'elle entend par le mot sanction. Ici s'élève alors

une grande et importante question qui ne contribue pas peu à embarrasser

l'Assemblée : c'est la signification du mot sanction.

|

| M. Clermont-Tonnerre |

On demande alors au président M. de Clermont-Tonnerre ce qu'il entend en posant ainsi la question : La sanction royale aura-t-elle lieu ?

Celui-ci répond qu’il contracte l'engagement de répondre aux

questions qu'il pose ; mais, précise-t-il : « n'ayant pas posé celle-ci, je ne

suis pas obligé de l'exprimer : tout ce que je puis faire, c'est de chercher à

l'entendre. »

On commence alors à interpréter le mot sanction. M Rabaud de Saint-Etienne répond que ce n'est que l'acte matériel par lequel le Roi scelle

la loi ; ce n'est que la signature royale. Les uns, par sanction, entendent le

veto ; les autres, au contraire, entendent le sceau donné à la loi.

M. Prieur est de son avis et précise qu’il faut expliquer

les mots avant d'expliquer les choses ; ainsi il y a une première question à

décider : Qu'est-ce que la sanction ?

M. Lanjuinais demande que l'on pose ainsi la question :

Est-il nécessaire que le Roi ait sanctionné les actes du pouvoir législatif

pour en commander l'exécution ?

|

| M. Guillotin |

M. Guillotin propose ces autres questions :

1° Le Roi peut-il refuser son consentement à la Constitution ?

2° Le Roi peut -il refuser son consentement au pouvoir législatif ?

3° Dans le cas où le Roi refusera son consentement, ce refus sera-t-il suspensif ou indéfini ?

4° Dans le cas où le refus du Roi serait suspensif, pendant combien de temps pourra-t-il durer ? Sera-ce pendant une ou plusieurs législatures ?

M. Mounier répond que le Roi n'a pas de consentement à donner

à la Constitution ; il est antérieur à la monarchie.

M. Fréteau expose le danger d'examiner cette question, il

craint qu'en demandant au Roi son consentement sur la Constitution, le Roi ne

réponde qu'il ne peut la refuser, mais qu'il ne l'accordera que quand elle sera

ratifiée par le peuple ; qu'alors les commettants deviendraient juges de la

Constitution, et qu'il en pourrait résulter de grands maux.

Nous retrouvons-là, cette crainte de nouvelles agitations

évoquées par Necker dans son rapport, et bien sûr une certaine peur du peuple,

qu’ils sont tous censés représenter.

Vous retrouverez le détail de ces échanges dans le

procès-verbal, accessible par ce lien : dont vous pourrez lire le détail ici :

https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1875_num_8_1_4968_t2_0610_0000_4

Le vote de des députés.

A l’issue de ce débat passionné et agité, l’Assemblée

nationale va procéder au vote.

Pour faciliter le décompte des voix, les députés favorables

à la mise en place d'un veto partiel ou « veto suspensif », vont se placer à

gauche du président, et les députés préférant un veto absolu (redouté par

Necker), en faveur du roi, vont se placer à sa droite.

C’est le droit de véto suspensif qui l'emporte, à 673 voix

contre 325. Le clivage droite-gauche vient de naître en politique française :

du côté droit, les partisans de l’ordre ancien, les monarchistes, menés par

l’avocat Jean Joseph Mounier et du côté gauche, le groupe dit des patriotes,

mené par le bouillant Mirabeau.

Lorsqu’en octobre, l’Assemblée nationale déménagera de

Versailles au manège des Tuileries à Paris, les députés reprendront la même

disposition selon leurs sensibilités politiques. Ceux qui seront favorables à

la Révolution s'assiéront à gauche du président de l'Assemblée, appelé aussi le

« côté du Palais Royal » ; ceux hostiles à la Révolution se placeront à droite

du président, du « côté de la reine ».

Cette répartition arbitraire, entre les réformistes et les conservateurs perdure encore de nos jours. Elle a d’ailleurs non seulement traversé les siècles, mais aussi les frontières françaises en devenant un outil conceptuel pour penser nos démocraties.

C’était un 11 septembre 1789…

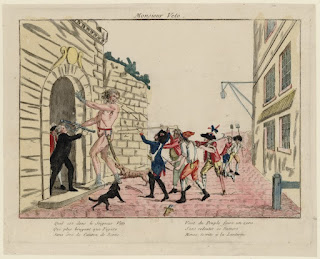

L’estampe figurant en haut de la page représente le poids du véto suspensif, plus lourd que celui du véto absolu.

- Il semblerait qu'à droite, on donne priorité à la liberté (surtout celle de commercer) et qu'à gauche on privilégie plus l'équité.

- Il semblerait que bien souvent à gauche on imagine des systèmes politiques pour les hommes tels qu'ils devraient être, quittes parfois à prendre des mesures (telles que créer des écoles par exemple) pour forger des citoyens nouveaux (Mais il y a aussi parfois de la propagande et de la coercition), et qu'à droite on traite les hommes tels que l'on pense qu'ils ont toujours été (parfois aussi par la propagande et la coercition).

- Il semblerait qu'à droite, l'on pense que c'était mieux avant et qu'à gauche on pense que ce sera mieux demain.

- Découlant de la proposition précédente, il apparait que bien souvent, à droite, l'on soit contre le changement qui s'apparente à une corruption de l'état présent et qui par conséquent éloigne d'un passé idéalisé.

Si l’on veut continuer à creuser (prudemment) le sujet, on peut écouter l'Abécédaire de Gilles Deleuze, un documentaire français produit par Pierre-André Boutang tourné entre 1988 et 1989, qui consiste en une série d'entretiens entre le philosophe et Claire Parnet. Il définit ce que veut dire selon lui « être de gauche », lorsqu’ils abordent la lettre G de l’abécédaire.

Voici un extrait :

Être de droite selon Gille Deleuze :

« Ne pas être de gauche, c'est quoi ? Ne pas être de gauche, c'est un peu comme une adresse postale : partir de soi... la rue où on est, la ville, le pays, les autres pays, de plus en plus loin... On commence par soi et, dans la mesure où l'on est privilégié et qu'on vit dans un pays riche, on se demande : "comment faire pour que la situation dure ?". On sent bien qu'il y a des dangers, que ça va pas durer, tout ça, que c'est trop dément... mais comment faire pour que ça dure. On se dit: les chinois, ils sont loin mais comment faire pour que l'Europe dure encore, etc. Être de gauche, c'est l'inverse. »

Être de gauche selon Gilles Deleuze :

"Donc, tu vois d'abord à l'horizon. Et tu sais que ça ne peut pas durer. Que ça n'est pas possible. C'est milliards de gens qui crèvent de faim... Ça peut durer encore cent ans, j'en sais rien, mais faut pas charrier... Cette injustice absolue... Ce n'est pas au nom de la morale : c'est au nom de la perception même ! Si on commence par le bout, par ces (incompréhensible), par savoir donc et, d'une certaine manière, appeler de ses vœux et considérer que ce sont là les problèmes à régler. Et ce n'est pas se dire simplement: "il faut diminuer la natalité" parce que ça, c'est une manière de garder les privilèges de l'Europe. C'est pas ça. C'est vraiment de trouver les arrangements, les agencements mondiaux qui feront que... En effet, être de gauche, c'est savoir que les problèmes du tiers monde sont plus proches de nous que les problèmes de notre quartier. C'est vraiment une question de perceptions. Ce n'est pas une question de belle âme ! C'est ça, d'abord, être de gauche, pour moi."

"Ce n'est pas une question de belle âme !"

| Voici la vidéo de Deleuze : | |

Post Scriptum :

La seule chose dont je suis sûr, c'est que lorsque quelqu'un dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche, c'est qu'il est de droite ! 😉 Cela dit avec un peu de malice, mais sans jugement de valeur. Car comme l'a dit Deleuze : "Ce n'est pas une question de belle âme !" 😇

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Je vous remercie pour ce commentaire.

Bien cordialement

Bertrand